最近可能是因为换了个环境,我连续几晚都做着异常清晰的梦,每个梦都像一部完整的电影。昨晚的梦更是清晰得令人难以置信,仿佛身临其境。我努力回忆并记录下了梦境的主要内容,并补充了一些细节,以尽可能让故事完整。我梦见:

我是一名正在受训的宇航员。

2000 年的夏天,我从东南大学无线电工程系毕业,怀揣着儿时就种下的飞天梦想,加入了位于祖国西南群山深处的七溪航天中心。这里四周环绕着苍翠的原始森林,清晨,山间的薄雾常常笼罩着整个基地,远远望去,宛如一座悬浮在云端的天空之城,神秘而静谧。我被分配到第四研究室,负责研发宇宙飞船的量子通讯模块,这是当时世界前沿技术之一。我们的目标是构建一套绝对安全的加密通讯系统,使其无法被任何敌国监测和破解,确保星际通讯的绝对安全性。

那时,全球正处于一场白热化的太空竞赛中。西丑国率先高调宣布了他们的“火星殖民计划”,扬言将在十年内建立首个火星永久基地,引起国际社会一片哗然。作为回应,七溪航天中心也毫不示弱,迅速启动了代号“天柱”的宏伟计划,目标直指火星,力争抢在西丑国之前,在红色星球上建立人类的前哨站。为了实现这一目标,航天中心进入了前所未有的高速运转状态,发射计划几乎排满了日程表。这也导致了宇航员的严重短缺,尤其是拥有专业技术背景宇航员更是成了抢手的香饽饽。为了尽快补充人员,航天中心面向内部大规模扩招实习宇航员,甚至在一定程度上放宽了选拔标准。

2002 年,我敏锐地抓住了这难得的“大放水”机会,凭借扎实的专业知识和良好的身体素质,通过层层筛选,顺利转入航天大队,成为了一名见习宇航员。我至今清晰地记得那天,我站在训练中心巨大的玻璃穹顶下,仰望着天窗上点缀的星空图,心中既有即将梦想成真的激动,也夹杂着对未知旅程的忐忑。穹顶之外,夕阳的余晖将西边的天空染成一片绚烂的橙红色,远处的山峦在暮色中渐渐隐去,仿佛我美好未来的画卷正在缓缓展开。

然而,人生的际遇总是难以预料。在我加入航天大队还不到半年,一场波及全球的经济危机骤然爆发。股市崩盘、能源价格飞涨、失业率急剧攀升……世界各国政府都不得不大幅削减财政预算,以应对这场突如其来的危机,而高投入、长周期的航天领域自然首当其冲,成为了削减预算的重点。七溪航天中心的所有地外探索计划都被紧急叫停,甚至连维持日常训练的经费都变得捉襟见肘。大队的队员们不得不面临职业生涯的重大变动:有的被调往其他部门,有的无奈跳槽到待遇相对较好的企业,甚至还有一些人黯然转行,告别了曾经热爱的航天事业。而我,由于原先的研发部门已经人员饱和,又不愿意就此离开航天中心,便陷入了进退两难的尴尬境地,成了一个无所事事的“闲人”。

那段时间,我经常独自一人来到空旷的训练中心,默默地坐在冰冷的模拟舱内,透过屏幕,凝望着那片虚拟的星空发呆。星空下方,火星赤红色的地表在阳光的照射下闪烁着微弱而神秘的光芒,仿佛在无声地召唤着我。我清楚地知道,我心中那团对太空的向往和探索的渴望并没有熄灭,它只是被残酷的现实暂时地掩埋了起来,静静地等待着再次燃烧的机会。

直到 2006 年初,事情终于迎来了转机。那天清晨,我们像往常一样在训练场上进行例行出操。解散前,指导员走上前来,简短地训话之后,他突然宣布了一个令所有人精神一振的消息:航天中心面向所有现役宇航员,紧急招募六名特别行动队员,执行下一次的航天任务。指导员要求大家积极报名选拔测试,他还特意强调,这是近三年来,七溪航天中心首个启动的重大太空任务。

虽然指导员没说是什么任务,但我们大致也能猜出个一二。如此兴师动众,�必然是代号为“天柱五号”的火星探测任务!它的最终目标,很可能是在火星建立人类首个永久性前哨站,这将是人类太空探索史上又一座意义非凡的里程碑。

指导员的“解散”两个字话音刚落,训练场上就炸开了锅,大家兴奋地议论纷纷。回到寝室,我和国锋、新宇、文华几个人立刻凑到了一起,迫不及待地分享着各自的想法。

“搞什么劳什子选拔嘛!”国锋撇撇嘴,一脸不屑地说,“我看啊,选来选去,还不是老陈和他手底下那几个‘明星宇航员’?早就内定好了,咱们这些人就是陪太子读书,纯粹是走个过场。”

新宇也点点头,附和道:“可不是嘛,刚才回来的路上,我就听三班的人说了,说这次任务的名额早就被上面的人瓜分干净了,塞满了各种关系户。咱们去报名,说白了就是陪跑,给他们撑场面。”

文华叹了口气,说:“没事的。咱们这种资历浅的,能混个初选也不错,就当是积累经验了。”

虽然心里也清楚他们说的大概率是事实,但内心深处,我仍然抱着一丝微弱的希望,想要去拼一把,碰碰运气。毕竟,那个从小就喜欢仰望星空的少年,心中始终燃烧着一个炽热的梦想 — 遨游太空,探索宇宙的奥秘。哪怕只有万分之一的机会,我也不想轻易放弃。

“那你们还报不报名?”我看着他们,问道。

“报啊,怎么不报?”国锋耸耸肩,“就算知道是陪跑,也得去凑凑热闹不是?万一走了狗屎运呢?”

新宇和文华也笑着点了点头,表示赞同。

吃过早饭,我们四人便像一股旋风般冲向了报名点。那里早已排起了长龙,几乎整个航天大队的队员都聚集在此,摩肩接踵,人声鼎沸。大家的脸上都写满了期待和忐忑,眼神中闪烁着复杂的光芒,仿佛每个人都紧紧攥着一张通往未知未来的珍贵船票。我也拿起笔,认真地填好表格,然后郑重地交了上去。然而,看着工作人员收下表格时公式化的笑容,我心里却依然没什么底气,只觉得前路茫茫。

选拔的过程异常严苛,为期三天的测试几乎涵盖了所有可能出现的极端情况,是对身体和意志的双重极限挑战。第一天是基础体能测试、令人窒息的超重力测试,以及考验人体极限的低气压环境测试等等。我至今都清晰地记得,我刚从高速旋转的离心机上下来,还没来得及缓口气,就被工作人员带进了一个巨大的低压舱内。舱门关闭后,随着舱内空气逐渐被抽出,气压慢慢下降到只有正常大气压的三分之一。我们就在这种极端环境下进行各种体能测试,包括跳跃、引体向上等等。刚开始的时候,我还感觉比较轻松,但没过多久,就感到一阵阵的头晕、恶心,四肢也变得酸软无力,仿佛灌了铅一般沉重。我咬紧牙关,拼命坚持着,生怕自己当场晕倒,那样就彻底与这次机会无缘了。最终,我勉强完成了所有项目,成绩也只是堪堪及格,不甚理想。

第二天则是令人倍感压抑的深空心理承受测试。我们被单独关进一个狭小而封闭的模拟舱内,舱内没有任何窗户,只有冰冷而坚硬的金属墙壁。测试要求我们在完全孤立、黑暗的环境中待满整整 24 小时,期间不能进食,也不能饮水,还要在精神高度紧张的状态下完成一系列复杂的任务。这种与世隔绝的孤独感和黑暗带来的压迫感,不断地冲击着我的神经,考验着我的心理承受能力。我竭力控制着自己的情绪,不让自己崩溃。最终,我的抗压能力被评估为“勉强达标”,这个结果让我感到有些沮丧。测试结束后,我走出模拟舱,发现自己的后背已经被冷汗完全浸透,快要虚脱了。

最后一天,是在已�经超过 24 小时无睡眠的极端疲惫状态下,进行高强度的综合测试,包括文化课考试、高难度的飞船驾驶模拟、紧急故障处理,以及对宇航员的野外生存能力和地质勘探知识进行考核。我感到自己的大脑昏昏沉沉,四肢也异常沉重,几乎无法集中精力。我总体表现平平,只有在技术理论科目的考试中稍微挽回了一些颜面,拿了一个还算过得去的成绩。

测试结束后,我已经彻底不抱任何希望了,只觉得自己这次是彻底没戏了。回到寝室,我像一滩烂泥一样瘫倒在床上,茫然地望着天花板发呆。国锋他们则兴致勃勃地讨论着测试中发生的各种趣事,不时发出阵阵欢笑声。他们三个,加入航天大队之前都是战斗机飞行员,这些测试对他们来说不过是小菜一碟。而我完全没有参与讨论的兴致,只觉得他们的话语离我无比遥远。我心里清楚,自己在这批队员中,无论是水平还是资历,都是最差的,能够走到这一步,对我来说已经算是非常幸运了。我默默地叹了口气,闭上了眼睛。

命运依然喜欢在人最意料不到的时候,突然抛出一个巨大的惊喜,或者是一个残酷的玩笑。第二天清晨,刚刚吹过起床号,一阵急促的铃声划破了寝室的宁静,是我的对讲机响了。我揉了揉惺忪的睡眼,抓起对讲机,里面传来培训中心王主任那不带一丝感情的低沉声音:“阮奇桢,立刻来我办公室一趟。”

我的心猛地一沉,一种莫名的不安涌上心头。这么早,主任找我会有什么事?我来不及多想,匆匆套上制服,一路小跑着赶往王主任的办公室。

办公室里只有他一个人,桌面上堆着一摞厚厚的文件,灯光照在他的脸上,显得有些阴沉。

“报道!”

他抬头看了我一眼,面无表情地指了指他对面的椅子,示意我坐下。

“阮奇��桢,”他开门见山,语气没有任何起伏,“你已经被正式选为‘天柱五号’任务的宇航员。这是你的任命书,签完字后,立刻去集训营报到。”

我愣住了,大脑瞬间一片空白,仿佛被一道突如其来的闪电击中,完全失去了思考能力。我怀疑自己是不是听错了,或者还在做梦。过了好几秒钟,我才勉强回过神来,颤抖着双手接过那份沉甸甸的文件。封面上印着鲜红的大字:“绝密”,翻开第一页,我的名字和任务代号 — “天柱五号火星探测任务” — 赫然映入眼帘。

“我……我真的被选上了?”我难以置信地看着王主任,声音有些发颤,仿佛在问他,又仿佛在问自己。

王主任面无表情地点了点头,语气依然平淡得像在谈论一件无关紧要的小事:“是的,你的技术理论成绩非常出色,尤其是在量子通讯模块方面的专业知识,正是这次任务所急需的。好好准备吧,任务很艰巨,责任重大。”

那一刻,一种难以言喻的狂喜瞬间涌上我的心头,仿佛一股电流从脚底直冲头顶,让我浑身都充满了力量,感觉自己轻飘飘的,好像要飞起来一样。我强忍住想要大声欢呼的冲动,用颤抖的手在任命书上签下了自己的名字。签完字,我几乎是跑着离开了办公室,生怕这突如其来的好运会突然消失。在走廊上,我甚至差点撞到了几个迎面走来的队员,但他们似乎都在忙着自己的事情,没有人注意到我脸上抑制不住的兴奋。

回到寝室,我立刻开始手忙脚乱地收拾自己的行李物品,将所有东西塞进行军包里。这时,国锋他们正好出完早操回来,看到我这副模样,顿时瞪大了眼睛,一脸疑惑地问道:“奇桢,你这是干什么?要出远门?”

新宇也凑了过来,好奇地问道:“是啊,一大早就看到你急匆匆地跑出去,王主任�叫你去干什么了?”

我努力压抑住内心的激动,装作若无其事的样子,含糊地说道:“没什么,被分配了新任务。”王主任在临走前特意强调过,在飞船正式升空之前,一切任务部署都属于最高机密,绝对不能对外泄露。因此,我只能暂时把这个好消息埋藏在心底,无法和朝夕相处的兄弟们分享。

我按照王主任的嘱咐,对他们说道:“我被临时派去西疆的戈壁发射场了,要协助他们处理一起火箭测试时发生的事故。”

国锋一听,眉头立刻皱了起来,担忧地说道:“西疆?就是前几天火箭爆炸的地方?我听说那里污染挺严重的,你去了可一定要注意安全啊。到了那边记得给我们发个消息,报个平安。”

我故作轻松地耸耸肩,笑着说道:“事故处理这种事,向来都是保密任务,我去了之后恐怕有段时间都不能和你们联系了。不过你们放心,我会照顾好自己的。”

国锋冲我张了张嘴,似乎还想说什么,但最终还是没开口。

文华走过来,拍了拍我的肩膀,语重心长地说道:“注意安全,早点回来。”

我点了点头,背起收拾好的行军包,强忍着内心的激动,故作平静地和他们挥了挥手,然后头也不回地走出了寝室。

站在集训营高耸的铁门前,我深吸了一口带着初春寒意的空气,回头最后望了一眼来时的路。我知道,一旦踏入这扇大门,我就将与外界暂时隔绝,至少在一年之内,我都无法与家人朋友取得任何联系了。从这一刻起,我的生活轨迹将彻底改变,我的人生也将翻开崭新的一页。而我,即将告别熟悉的一切,踏上一段充满未知与挑战的星际征程。

这次火星任务一共选拔了十二名宇航员,分成 A、B 两组,每组六人。A 组的成员都是航天中心的精英,包括队长,特级航天英雄,陈伟民,以及队员李薇、张昊、郑建平、冯俊杰、王振华。这些名字我并不陌生,他们经常出现在中心的新闻通报和各种宣传片中,是当之无愧的“明星宇航员”。相比之下,我们 B 组的阵容就显得有些黯淡了。除了经验丰富的队长赵勇军之外,其他队员的资历都跟我差不多,包括马成义、刘晓、周丽丽、洪庆,还有我。这种明显偏向性的人员配置,一度让我以为我们 B 组就是被选来当做备胎的。幸好后来的集训任务安排打消了我的顾虑,A、B 两组的训练侧重点各不相同,A 组主要负责建筑机械操控;而 B 组侧重那些无法用机械完成的细致安装工作。两组必须协同合作才能完成火星基地搭建,并非互为替补。

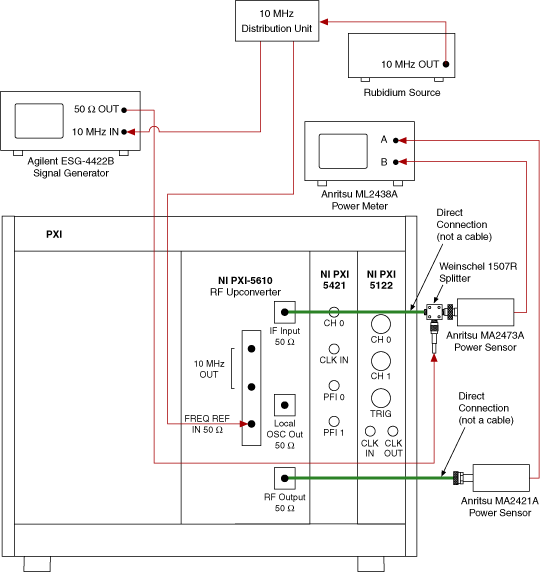

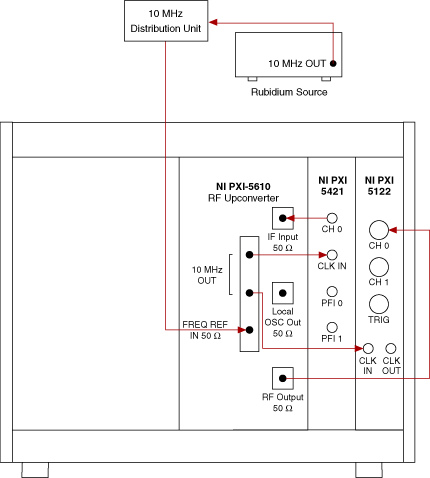

进入集训营后,我也终于全面了解了“天柱五号”任务的完整计划。执行这次任务的是人类目前最先进的深空星际飞船——“天柱五号”。这艘庞然大物由三个主要部分构成:承担星际航行任务的主飞船“星火号”、负责火星表面着陆和起飞的登陆舱“星尘号”,以及装载了所有用于搭建火星基地的建筑材料、大型机械设备和补给物资的货运舱“星载号”。“星火号”是这次任务的核心,配备了最先进的封闭式生命维持系统、各种尖端的科研设备以及相对舒适的居住空间,是我们在漫长星际航行中的家。“星尘号”则是一艘技术相对成熟的老式登陆舱,虽然功能齐全,足以满足在火星表面进行短时间作业的需求,但内部空间却十分狭小,设备也相对简陋,与“星火号”的豪华配置形成了鲜明对比。“星载号”则像一个巨大的太空集装箱,默默地承担着后勤保障和物资��运送的重任。

“星火号”采用的是全电力推进系统,核心是一台高效稳定的 QSL3 小型核聚变反应炉,为飞船提供源源不断的强大电力。驱动飞船前进的是一台功率超过两百亿瓦的“银河脉冲II型”离子推进器。这种目前最先进的离子发动机虽然拥有极高的效率,足以推动飞船在地球和火星之间往返,但还是无法单独完成飞船的起飞任务。因此,“天柱五号”的升空仍然需要借助推力强大的“风暴III型”重型运载火箭。“风暴III型”将搭载着“天柱五号”在航天中心的超长磁悬浮轨道上加速到三倍音速,然后腾空点火,继续将飞船推送到预定的地月转移轨道。进入地月转移轨道后,“星火号”将启动主发动机,带着“星尘号”和“星载号”一同踏上前往火星的征程。抵达环绕火星的轨道后,同样使用化学燃料的“星尘号”将多次往返于“星火号”和火星表面之间,将我们宇航员,建筑材料和建筑设备分批运送到火星表面。我们的首要任务是在最短的时间内在火星表面搭建起一个初步的永久性基地,为后续的科学考察和长期驻留做好准备。完成基地建设后,“星尘号”会被丢弃,而“星火号”则将独自踏上返回地球的旅程。整个任务预计耗时十三个月。

在集训营的这两个星期过得异常忙碌而充实。我们每天都接受高强度的训练,学习各种操作规程和应急预案。由于 A、B 两组的训练内容各有侧重,我们甚至很少有机会和那些“明星宇航员”们见面。通常是 A 组在模拟器中进行机械操控训练的时候,B组就在另一个场地进行火星基地搭建的模拟演练;偶尔两组也会交换场地,进行轮流训练。这种高强度的轮班训练让我几乎没有时间去想其他的事情,只能全身心地投入到眼前的训练中。

在集训营的第八天,终于迎来了�我们唯一的休息日。虽然不用训练,但这天却比训练还忙。一大早,我们就被拉去接受中央电视台航天节目组的专访。说实话,我心里还有点小激动,因为这次采访的主持人是我最喜欢的冰冰 - 无数理工男心中的女神。然而,我根本没有在冰冰面前展现自己的机会,我所有的访谈内容都是宣传部提前设计好的。我的全部工作就是就把稿子从头到尾背一边。节目里,我被塑造成了一个“从小立志航天”的典型模范:品学兼优、天赋异禀,小学时为了设计火箭模型,不小心把家里房子点着了。虽然挨了老爸一顿毒打,但依然坚持追逐航天梦想。嗯,怎么说呢,至少挨过揍是真的。

不论怎么说,这是我人生头一次上电视节目,我有些迫不及待的想看看自己在电视里的表现。然而,“天柱五号”目前依然是对大众保密的。等到专栏节目播出的时候,我们大概已经快到月球了。

两周的时间转瞬即逝,眨眼就到了发射的日子。

整个七溪航天中心都笼罩在一种既紧张又兴奋的复杂氛围之中。清晨的第一缕阳光透过发射楼巨大的玻璃穹顶,倾泻在宽阔的磁悬浮跑道上。跑道向东冲出发射楼后,沿着玄龙岭,正对着太阳的方向,一路伸向迷蒙的天际,仿佛是通往天堂的阶梯。

“天柱五号”星际飞船那银色的外壳被映照得熠熠生辉,宛如一座来自未来的钢铁神殿。我站在连接塔桥的入口处,仰望着眼前这艘雄伟的庞然大物,心中充满了激动和忐忑。这是我第一次如此近距离地亲眼目睹“天柱五号”的全貌,它那流畅的线条、精密的结构,以及每一寸外壳都散发着令人着迷��的未来科技的光芒,深深地吸引着我。我深吸一口气,努力平复着略微有些加速的心跳,背起行囊,迈着坚定的步伐走向主飞船的舱门。然而,就在我即将踏入舱门的那一刻,一位身穿蓝色制服的地勤人员礼貌地拦住了我。

“阮奇桢,刚刚接到通知,在飞船升空过程中,B 组全体成员必须留在登陆舱内。”他指了指塔桥下方的一条通道,语气平静,没有任何多余的解释。

我愣了一下,心中涌起一丝疑惑:怎么临近登船,突然改变计划?难道是调整了任务安排?但我看到地勤人员脸上没有任何表情波动,仿佛这是一件再正常不过的事情,也只好压下心中的疑问,点了点头,转身走向通往登陆舱的通道。穿过舱门,一股略带金属气息的空气扑面而来。舱内的空间比模拟室还要狭小,六个人挤在一个原本设计容纳四人的舱室里,显得十分拥挤,甚至连腿都难以完全伸直。

其他五名 B 组的队员已经先我一步到达,各自坐在分配好的座位上,脸上都带着不同程度的困惑和不悦。队长老赵坐在靠窗的位置,眉头紧锁,正在仔细地打量着舱内略显老旧的设备,似乎在评估其稳定性;小马则低着头,手指在控制面板上快速地滑动着,嘴里还不停地嘟囔着一些专业术语,显然是在进行最后的检查;小刘和其他两名队员则显得有些焦躁不安,不时地调整着座椅的角度,试图找到一个相对舒适的姿势。

“这算什么?”小刘终于忍不住抱怨道,语气中带着明显的不满,“凭什么 A 组那帮人就能在宽敞舒适的‘星火号’里享受‘豪华待遇’,而我们却要挤在这个狭窄的‘破铁罐’里?这也太不公平了吧?”

老赵叹了口气,压低声音说道:“好了,别抱怨了,现在是以任务为重。等到了火星,我们执行的任务才是最重要的,��到时候自然会见分晓。”

我勉强挤出一个笑容,试图缓和一下舱内有些压抑的气氛,但我的心里同样也涌起一股强烈的不平衡感。为什么我们B组会被安排在这种简陋的舱室里?难道就因为我们资历浅,任务就不重要吗?这种区别对待让我感到有些憋屈。

飞船准时起飞,巨大的轰鸣声震得整个舱室都在剧烈地颤抖,仿佛要将一切都撕裂开来。我被巨大的加速度牢牢地钉在座椅上,感觉自己像一块被强力胶粘在墙上的海报,动弹不得,呼吸也变得有些困难。几分钟后,随着一阵轻微的震动,飞船终于挣脱了地球的束缚,冲破了厚厚的大气层,进入了地月轨道。舱内的重力也随之逐渐消失,取而代之的是一种轻盈的漂浮感,仿佛置身于飘忽的梦境之中。

大家逐渐从起飞时的紧张情绪中缓过神来,开始透过舷窗欣赏起窗外那壮丽的太空景色。地球那美丽的蓝色轮廓在远处清晰可见,蔚蓝色的海洋和洁白的云层交织在一起,构成了一幅令人窒息的美丽画卷。老赵靠在舷窗边,目光深邃地望着地球,低声感叹道:“每一次看到这一幕,都会让人深刻地感受到人类的渺小,以及宇宙的浩瀚无垠。”

透过观察窗,我们看到了被抛弃的“风暴III型”火箭残骸,它像一颗流星般划过天际,最终被引力拉回地球,消失在了茫茫的地球边缘。紧接着,“星火号”的主发动机开始启动,强大的离子束流,在飞船身后脱出一道淡蓝色的光柱,推动着飞船缓缓加速,舱内也终于稳定在了一个低重力环境下。

就在这时,我突然想到了一个主意。我转过头,对大家说道:“你们可能不知道吧,这个登陆舱的路由器是我参与设计的。我可以把它的电视接收功能调出来,接收同步卫星发出的电视信号。你们难道不想看看新闻上是如何报道我们的吗?”

为了确保星际航行的绝对安全,以及防止任何潜在的信息泄露,整个“天柱五号”星际飞船的通讯系统都受到了严格的限制。按照航天中心的严格规定,飞船只能通过高度加密的专用信道与地面指挥中心进行通讯,任何支持公共协议的通讯模块都被禁止安装。这是为了最大程度地降低外部网络攻击和信息泄露的风险。然而,为了应对可能出现的紧急情况,例如登陆舱意外受损或迫降等,设计人员还是在“星尘号”登陆舱内安装了一个单向的电视信号接收模块。这个模块平时处于完全关闭的状态,只有在检测到特定的紧急信号或指令时才会自动激活。而我作为设计者,自然知道它的手动开启方法。

我的提议虽然没有被航天中心的明文法规明确禁止,但无疑也游走在灰色地带,可能会被上级处分的。不过只要队友不说,不会有人追究的。也许是舱内压抑的气氛和之前遭遇的不公待遇让大家心中都憋着一股气,我的这个提议立刻得到了所有人的赞同。大家觉得这个小小的“违规行为”既刺激又解气,似乎能暂时给我们带来报复的快感。原本略显沉闷的狭小舱室里一下子变得热闹起来。队长老赵沉吟了片刻,最终缓缓地点了点头,说道:“好吧,奇桢,你就试试吧。如果可以的话,最好能连到中央电视台的新闻频道。”

小刘和其他两名队员也纷纷表示赞同,脸上都露出了兴奋的神情。

我解开安全带,小心地飘到控制面板前,开始着手操作路由器。我熟练地输入一系列指令,激活了电视接收模块。几秒钟后,通讯屏幕亮了起来,雪花点逐渐消失,图像和声音信号也变得越来越清晰。我们六个人立刻围拢过来,屏住呼吸,紧张地盯着屏幕,等待着自己出现在新闻画面上。

全国各大媒体都对“�天柱五号”的发射进行了铺天盖地的报道,各大电视台更是进行了全程的现场直播。飞船成功进入预定轨道后,各新闻频道开始连篇累牍地报道着这次任务的各项细节,对这次意义重大的星际探索行动进行了全方位的解读和宣传。毕竟,这是人类时隔多年后再次尝试在火星建立永久前哨站,其历史意义和象征意义都非同寻常。我们六个人也都满怀期待,希望能通过新闻报道,向全世界展示我们宇航员的风采。

然而,随着新闻节目的不断播放,我们原本兴奋和自豪的心情却逐渐被不安和疑惑所取代。所有的报道,无论是新闻直播还是专题访谈,都众口一词地只提到了 A 组的六名宇航员,对我们 B 组只字未提。 A 组队员的名字、照片、详细的职责分工被反复提及,甚至连一些无关紧要的细节,比如他们的饮食偏好、个人兴趣等等,都被事无巨细地记录在案,大肆宣传。而我们 B 组的六个人,却仿佛从未登上这艘飞船,连一个镜头都没有,更不用说提及我们的分工了。

“这……这有点不太对劲啊。”老赵皱着眉头,脸色变得有些凝重。他是我们六人中经验最为丰富的宇航员,也是队里的老大哥,虽然已经临近退役的年龄,但仍然不服老,坚持参加了这次任务。他那低沉而严肃的声音打破了舱内原本略显轻松的气氛,让大家都感到了一丝不安。

小马的反应很快,他立刻飘到另一台终端前,开始尝试接入航天中心的内部网络,希望能找到一些蛛丝马迹。“我试试看能不能通过内网查到这次任务的对外宣传资料,看看官方是怎么说的。”他一边操作着终端,一边说道。

几分钟后,小马成功地接入了航天中心的内网,并找到了相关的宣传文件。他迅速打开文件,将其投影到舱内的屏幕上。屏幕上赫然显示着一行醒目的标题:“天柱五号探索任务,六人小组”。文件中罗列了一些关于这次任务的基本信息,以及对 A 组六名宇航员的选拔过程、详细个人信息介绍,包括他们的照片、姓名、履历和任务分工等等。然而,在整个文件中,关于我们B组的六个人却只字未提,就像我们根本不存在一样。

狭小的登陆舱内,气氛瞬间变得死寂一般凝重。小刘的脸色瞬间变得惨白,嘴唇微微颤抖着,他难以置信地喃喃自语道:“这……这究竟是什么意思?难道……难道把所有功劳都算在那六个人身上了?”

老赵的脸色也变得铁青,他紧锁着眉头,目光中充满了疑惑和不安。他似乎突然意识到了什么,猛地抬起头,压低声音,语气急促地说道:“快!立刻检查一下飞船携带的所有物资和给养,包括食物、水、氧气、以及各种消耗品的储备量,要精确到每一公斤、每一升!”

小马立刻行动起来,他熟练地在控制台上飞快地敲击着,一行行数据迅速地在屏幕上滚动。几分钟后,他的脸色变得更加苍白,额头上也渗出了细密的汗珠,声音也有些颤抖,带着一丝难以置信的绝望:“队长……统计结果出来了……情况……情况比我们想象的还要糟糕得多……”

他调出了详细的物资清单,将其投影到舱内的主屏幕上。屏幕上密密麻麻地罗列着各种物资的名称和数量,但最关键的一组数据却让我们所有人都倒吸了一口凉气:数据显示,飞船的生命维持系统和补给系统所能维持的最长时间,仅够九个人一年的消耗,这其中包括食物、饮用水、氧气、以及各种维持生命所需的必需品。而“天柱五号”往返火星一次,即使一切顺利,也至少需要整整一年的时间。更令人绝望的是,主飞船“星火号”的设计容量和生命维持系统,原本就只为六名乘员设计��,根本没有能力安全搭载更多的人往返地球和火星。至于我们现在所在的“星尘号”登陆舱,其燃料储备也极为有限,仅够在火星地表和环火星轨道之间进行三次往返的摆渡任务,根本不具备返回地球的能力。

“这……这意味着……”小马的声音变得低沉而绝望,他艰难地咽了口唾沫,继续说道:“一旦飞船到达火星轨道,就只有六个人能够活着返回地球……我们……”他没有再说下去,但大家都明白他未尽的话语意味着什么。

舱内陷入了令人窒息的沉默,只有生命维持系统那单调而规律的嗡鸣声在耳边回荡,显得格外清晰而刺耳,仿佛死神正在倒计时。每个人的脸上都写满了震惊、恐惧、难以置信和深深的绝望,仿佛被一盆冰冷的冰水从头到脚彻底浇透,浑身冰凉,手脚冰冷。洪庆紧紧地攥着拳头,指节因为用力过度而变得发白;周丽丽的眼神中闪过一丝强烈的愤怒,但更多的却是深深的无奈和悲凉;而我,只觉得胸口仿佛被一块巨大的石头狠狠地压住,沉重得几乎喘不过气来,一种前所未有的恐惧和无助感瞬间将我吞噬。

就在这令人窒息的沉默中,登陆舱内的视频通讯指示灯突然开始急促地闪烁起来,打破了舱内的死寂。是来自地面指挥中心的呼叫信号。这突如其来的呼叫,让我们原本已经跌落谷底的心情再次蒙上了一层阴影,不知道等待我们的,又将是什么样的噩耗。

呼叫我们的是指挥中心的蔡主任,她曾经是小刘刚加入航天大队时的队长,两人私交甚笃,情同姐妹。蔡主任的声音通过扬声器传到舱内,显得异常急促,甚至带着一丝不易察觉��的颤抖:“小刘,立刻将通讯切换到28号加密信道!重复,立刻切换到28号加密信道!”

听到“28号加密信道”这几个字,我们所有人的心头都猛地一震,立刻意识到问题的严重性。28号加密信道是一条绝密的量子加密通讯信道,采用了最先进的量子密钥分发技术,理论上拥有绝对的安全性,即使是航天中心自己的 IT 部门也无法进行监听和破解。按照规定,除非遇到极其特殊和紧急的情况,否则绝不允许私自启用这条信道。蔡主任和我们都没有在未授权情况下私自启用这条信道的权利,但考虑到目前事态紧急,我们也来不及顾虑这些了。

小刘不敢有丝毫的耽搁,迅速而熟练地在控制面板上进行操作,切换了通讯频道。几秒钟后,屏幕上出现了蔡主任的全息影像。她的脸色异常苍白,神情也极为紧张,额头上布满了细密的汗珠,眼神中甚至流露出一丝慌乱和恐惧,这在我们以往的任何一次会面中都是从未见过的。

“这是一个最高级别的绝密行动计划,代号‘飞蛾’。”蔡主任的声音微微发颤,竭力保持着镇定,但仍然难掩其中的悲伤和无奈,“我也是飞船起飞后,才得知的真相……对不起,我实在……实在无法再对你们隐瞒下去了……”

她深深地吸了一口气,似乎在努力平复自己的情绪,然后继续说道:“这次的火星行动,原本的计划是在半年后才正式开展的。但是,就在几个星期前,高层突然收到了一份极其重要的情报,显示西丑国已经制定了一个高度机密的计划,他们打算在下个月就开始在火星上建设永久基地。为了在这场新的太空竞赛中抢占先机,不惜一切代价击败对手,我们的任务被迫紧急提前,内部代号也由‘天柱五号’秘密改为‘飞蛾’。然而,在如此短的时间内,要完成预先设计好的火星前哨站的建设任务,至少需要十二名宇航员的协同合作才能完成,而政府在短短三周内,根本来不及重新设计前哨站,或者改造星火号,也无法准备额外的飞船。当前的基地设计方案还没有充分验证过,施工过程可能会伴随极高的安全隐患。并且星火号的负载已经达到极限了,但也只能保证把六名宇航员安全带回地球。 ”

她的声音越来越低沉,仿佛每一个字都带着千钧之重,压得人喘不过气来:“为了在与西丑国的这场激烈的军事和科技竞赛中保持绝对的优势,高层最终决定采取一个极其冒险和激进的方案 — 他们决定挑选一批相对不容易引起国际社会和公众注意的宇航员,让他们秘密地完成最危险、也是最关键的火星表面基地建设任务,在任务完成后,再悄无声息地消失……”

“这样一来,所有关于载具和补给的难题就都迎刃而解了。”蔡主任的声音中充满了深深的自责和痛苦,眼眶也微微泛红,“航天中心会对内宣称这是一次不幸的意外事故。而政府对外,则会封锁消息,完全不会提及所谓的‘事故’。在公众和国际社会的眼中,这次任务将会是一次完美成功的六人太空探索行动,一个没有任何瑕疵的英雄壮举……”

我们六个人面面相觑,狭小的登陆舱内一片死寂,又只剩下生命维持系统那单调而规律的嗡鸣声在耳边回荡。这声音平日里几乎小到听不见,此刻却显得格外刺耳,仿佛死神冰冷的呼吸,无时无刻不在提醒着我们,舱内有限的氧气和食物正在一点点地减少,而我们的生命也在随之倒计时。每个人的脸上都写满了复杂而难以言喻的情绪——愤怒、恐惧、绝望、震惊、难以置信,但在这诸多负面情绪的背后,隐藏着更深层的,是一种被最信任的人彻底背叛的巨大痛苦和悲哀。我们曾怀揣着崇高��的理想,以为自己是人类探索宇宙的先锋和英雄,是肩负着国家和民族重托的骄傲,却万万没有想到,从任务一开始,甚至更早的时候,我们就已经被当成了可以随意牺牲和抛弃的棋子,一个为了政治博弈和国际竞争而精心设计的牺牲品。

队长老赵是第一个打破这令人窒息的沉默的人。他那饱经风霜的脸上,此刻布满了阴霾,但他的眼神中却闪烁着一种异样的坚定和决绝的光芒,他的声音低沉而有力,虽然略带沙哑,却字字清晰,掷地有声:“我们……对不能就这样不明不白地死去!”作为一名曾多次执行空间站任务、拥有丰富经验的资深宇航员,他身上散发出的冷静、沉着和果断,仿佛给我们这些陷入绝望和混乱的人找到了一根可以依靠的主心骨,让我们重新燃起了希望。

他迅速而冷静地分配了任务,语气中带着不容置疑的威严和命令:“小马,你立刻将我们目前能够收集到的所有数据,包括详细的物资清单、完整的任务计划、以及我们与地面指挥中心的所有通讯记录,全部整理好,然后通过一切可能的渠道,想方设法发送给蔡主任,让她知道我们这里的情况。小刘,你继续保持与蔡主任的通讯,尽一切努力请求她的帮助,看看她是否能够利用自己的影响力,将我们这里的信息公之于众,在政府完全封锁网络和信息渠道之前,尽可能地让更多的民众了解事情的真相,引起公众的关注和舆论的压力。”

他转过头,目光中带着信任和期盼,深深地看了我一眼,然后沉声说道:“小阮,你负责将事情的真相尽快通报给 A 组的队员们,尽力争取他们的理解和支持。记住,我们现在最需要的是团结一切可以团结的力量,只有团结起来,我们才有可能找到一线生机!”

我深吸一口气,强迫自己冷静下来,努力压抑住内心的恐惧和愤怒,然后重重地点了点头,表示明白。我解开安全带,小心地飘向连接主舱与登陆舱之间的应急通道。这是一条狭窄而封闭的通道,平时很少使用,只有在紧急情况下才会开启。我穿过通道,进入了宽敞明亮的主舱。A 组的六名队员正三三两两地分散在舱室各处,有的在认真地检查着各种设备仪器的运行状态,有的则在低声地交谈着什么,脸上都带着轻松而自信的表情,显然他们还完全不知道我们这边所发生的一切。

我来到队长陈伟民面前,尽量用平静的语气,但仍然难掩其中的一丝颤抖,低声说道:“陈队,有件事我必须立刻汇报,这件事关乎我们所有人的生命……”我的声音有些沙哑,但我竭力保持着语气的平稳,不让自己表现得过于慌乱。

陈伟民抬起头,看到我神色凝重,眉头也微微皱了起来,疑惑地问道:“小阮?登陆舱那边出了什么事?”

我没有直接回答他的问题,而是从随身携带的存储器中调出了小马整理的数据,然后将其投影到主舱内的巨大屏幕上。A 组的队员们听到我们的谈话,也纷纷围了过来,起初他们的脸上还带着一丝漫不经心和疑惑,但随着屏幕上数据的不断展开,以及我逐渐深入的解释,他们的表情也逐渐变得凝重起来,取而代之的是震惊、难以置信和深深的担忧。

“这……这到底是什么意思?”郑建平忍不住喃喃问道,声音中充满了困惑和不解,“物资……物资怎么会只够九个人?可是……可是我们明明有十二个人啊!”

我深吸一口气,努力让自己保持冷静,然后将蔡主任通过绝密信道告知我们的“飞蛾计划”的真相,一五一十地告诉了 A 组的六名队员。起初,他们还似乎不愿意相信这种匪夷所思的事情会发生在自己身上,脸上都带着将信将疑的表情。但当我将蔡主任发来的通讯记录播放在他们面前时,所有人都陷入了长时间的沉默,脸上的血色也迅速褪去,取而代之的是震惊、愤怒和难以置信的复杂神情。

陈队长的脸色瞬间变得铁青,他紧紧地攥着拳头,额头上的青筋也暴了出来,然后猛地一拳重重地砸在控制台上,发出“砰”的一声巨响,震得整个舱室都微微颤抖了一下,他自己也向后退了一步。他稳住身体,声音中充满了压抑的愤怒和失望,几乎是从牙缝里挤出来的:“这……这简直是丧心病狂!这根本就是赤裸裸的谋杀!这完全违背了人类空间探索最基本的人道主义准则!他们怎么可以……怎么可以做出这种事情?!我们……我们绝不能袖手旁观!绝对不能让他们得逞!”

其他队员也纷纷表达了心中的愤慨和不平。李薇,A组中唯一的女宇航员,她紧紧地握着拳头,指甲深深地陷进肉里,她的声音虽然很低,却充满了坚定和力量:“我们是为了探索宇宙的奥秘而来,是为了人类的未来而来,而不是为了成为肮脏政治的牺牲品!他们……他们凭什么决定我们的生死?!”

短暂的愤怒和震惊过后,陈队长迅速地冷静了下来,他深知现在不是发泄情绪的时候,最重要的是找到解决问题的办法。他环顾四周,目光坚定而沉着,然后开始有条不紊地部署行动:“小阮,你立刻回去告诉 B 组的同志们,我们会全力支持你们的行动!我们十二个人是一个整体,我们绝不会抛弃任何一个同伴!我立刻就去跟高大队长沟通一下,半小时后全体宇航员在此集合,开会讨论解决方案。下一步最重要的是制定一个切实可行的计划,确保我们所有人都能安全返回地球,将真相公之于众!”

我重重地点了点头,一股暖流涌上心头。虽然我们被分成了A、B两组,虽然我们之间存在着一些竞争和隔阂,但在生死存亡的紧要关头,我们仍然是并肩作战、同生共死的战友,我们有着共同的目标和信念。

半小时后,我们全体十二名宇航员,聚集在了星火号的操作室内。

陈队长站在主舱中央,神情凝重,目光扫过在场的每一个人,开口说道:“我们现在是一个集体,必须坦诚相待。我先分享一下我所了解的信息,刚才,我与高大队长进行了紧急沟通,高大队长在了解了我反应情况后,命令我调整航线,进入环地轨道待命。随后,我又受到了严书记的正式命令,要求我们继续执行原定计划。再之后,地面指挥中心切断了我们的通信。现在除了常规的广播电视信号,我们已经彻底与外界失去了联系。”

他停顿了一下,似乎在斟酌接下来的话。舱内的所有人都屏住了呼吸,等待他的下文。

“有一点是肯定的,”陈队长的声音低沉而坚定,“无论我们如何选择,都不可能全员安全地完成原定的火星基地建设计划并返回地球。继续飞往火星已经毫无意义,甚至可能让我们所有人都成为这场政治博弈的牺牲品。鉴于上面的命令自相矛盾,而我们又无法进一步沟通,我建议我们立即返航。”陈队长的声音提高了些许,带着一种不容置疑的威严,“我们不能在这里坐以待毙,等待别人来裁决我们的命运。我们必须现在就回去,主动揭露真相,伸张正义。”

他的话音刚落,老赵就马上表示赞同,声音洪亮而坚定:“我支持陈队长的决定!我们不能成为别人的棋子,更不能被无声无息地抛弃在太空中!”接下来每个人都发言表示赞同。

“既然大家一致同意,冯俊杰,你负责继续尝试呼叫指挥中心;A 组其他队员负责制定主飞船的返回路线;周丽丽,你负责监听广播电视节目,收集一切相关报道;B 组其他队员负责研究登陆舱返回地面的路线。”

随着陈队长的命令下达,舱内瞬间忙碌起来。每个人都清楚,接下来的每一步都至关重要,将决定所有人的命运。

我们 B 组经过一番紧急而紧张的商议和讨论,最终制定了一个大胆而又极其冒险的计划 — 利用“星尘号”登陆舱的推进系统,进行一次前所未有的地球返航!小马在仔细计算了登陆舱的火箭推进系统后,发现虽然它最初的设计用途只是用于火星表面的升降操作,但通过对控制程序进行重新编程,并对能源分配进行优化调整,理论上,它有能力支撑一次从环绕地球轨道到地面的单程航线的。当然,这是一次前所未有的尝试,风险极高,成功率也难以预测,但与被无情地抛弃在茫茫太空相比,我们已经别无选择,只能放手一搏。

“燃料……燃料只够单程的消耗,”小马紧紧地盯着控制台上不断跳动的数据,眉头紧锁,脸色凝重地说道,“如果我们计算出现任何细微的失误,或者推进系统在途中发生任何故障,那我们就真的……真的再也回不去了……”

老赵走到小马身边,重重地拍了拍他的肩膀,语气坚定而有力地说道:“总比坐以待毙要强得多!我们现在没有时间再犹豫了,必须立刻行动起来!我们……必须活着回去!”

两小时后,天柱五号的全体队员再次聚集起来,讨论降落地点,这同样是个严峻的问题。我们公然违抗上级的命令,擅自进行返航,这种行为或许已经被上级领导视为叛变行为了。其后果难以估量,我们所有人都对此感到忧心忡忡,心中没有丝毫的底气。老��赵提出了一个相对稳妥的建议:“或许我们可以选择降落到第三国,比如南美洲的一些中立国家,这样至少可以避免一下飞机就被立刻逮捕的命运。”他指着屏幕上的一张世界地图,继续说道,“我们可以选择一片相对偏远的地区降落,尽量避免引起当地政府和媒体的注意,争取一些周旋的时间。”

理论上来说,“星尘号”登陆舱拥有在各种地表环境下着陆的能力,无论是沙漠、草原、还是冰原,它都可以安全降落。但问题在于,“星火号”主飞船不具备这样的能力。“星火号”主飞船的设计目标是进行高效的星际往返,专注于在地球和火星轨道之间进行长途飞行。按照原定计划,“星火号”在完成火星任务后,最终返回至环绕地球的近地轨道。之后,会有专门的航天驳船从地球发射升空,前往近地轨道与“星火号”进行对接,将宇航员安全接回地面。同时,驳船也会为“星火号”补充新的推进剂、生命维持系统所需的消耗品、以及为后续任务准备的物资,送来“天柱六号”或“天柱七号”的宇航员。这样,“星火号”便能够再次出发,执行下一次的星际探索任务。

也正因为如此,“星火号”并没有配备完整的降落和着陆系统,它没有反推减速装置,没有降落伞系统,也没有起落架。在必须返回地球的情况下,“星火号”只能依赖七溪航天中心特制的磁悬浮轨道,利用轨道的电磁力进行减速和制动。而现在,显然不会有任何驳船前来迎接我们。当我们 B 组成员在紧张地讨论如何利用“星尘号”登陆舱进行紧急返航时,A 组队员们正面临着更加严峻的考验和煎熬。如果我们选择在第三国降落,就意味着“星火号”将失去任何安全返回地球的机会,很可能坠毁在底面。即便是返回七溪航天中心,在磁悬浮跑道上降落��的难度也远高于登陆舱着陆。可惜,“星尘号”登陆舱也实在无法容纳更多的人员了。

经过一番短暂而紧张的讨论后,陈队长最终做了总结。他的目光坚定而冷静,脸上没有任何的犹豫和退缩,声音中带着一种不容置疑的威严和决绝:“我们必须团结一致,同仇敌忾!我们……要返回七溪航天中心!只有在那里,我们才能当着所有人的面,揭露‘飞蛾计划’的真相,为我们自己,也为所有被蒙蔽的人,讨回一个公道!”

陈队长是七溪航天中心唯一的“特级航天英雄”,拥有极高的声望和影响力。他的名字早已超越了个人,成为了国家航天事业的一面旗帜和象征。每次中央领导来航天中心视察工作,都会特意点名要见他。就连航天中心的高大队长,见了他也要客客气气地敬上一声“老陈”。他的存在,是我们敢于做出这个决定的最大底气。

“如果我们选择在第三国降落,那就等于是畏罪潜逃,政府很可能会立刻将我们定性为叛逃者,甚至会不遗余力地抹黑我们的行动,将我们塑造成国家的罪人,”陈队长继续说道,语气中带着一丝悲壮,“只有回到七溪航天中心,回到我们出发的地方,当着所有人的面,将‘飞蛾计划’的真相公之于众,我们才能最大限度地争取到公众的理解和支持,才能有机会扭转乾坤!”

他的话让舱内再次陷入了短暂的沉默,大家都认真地思考着他所说的每一句话。最终,老赵缓缓地点了点头,表示赞同:“陈队说得对,我们不能躲!如果我们选择了逃避,那就永远失去了为自己辩护的机会!我们……必须勇敢地直面问题!”

在主舱A组队员的密切配合下,我们启动了登陆舱与主飞船的分离程序。“星尘号”登陆舱缓缓地脱离了巨大的“星火号”主飞船,然后调整姿态,进入了返回地球的轨道。整个分离过程异常紧张而精密,任何一个细微的错误都可能导致任务的失败。小马紧紧地盯着控制面板上的各项数据,他的手指在控制台上飞快地舞动着,不断地调整推进系统的输出参数,力求将燃料的消耗控制在最低限度。为了能够精确地返回七溪航天中心,我们必须精确地控制每一克燃料的使用,容不得半点差池。

“燃料消耗比我们预期的要快了百分之五!”小马突然低声说道,他的声音中带着一丝紧张和不安,“我们需要立刻减少推进器的推力,否则我们可能无法支撑到预定降落地点!”

“立刻调整姿势,增加入射角,然后关闭主发动机,尽量利用地球大气层的空气阻力进行减速!我们可能会比既定时间早到一点,但不要紧。”老赵迅速而冷静地指挥道,“小阮,你负责密切监控舱内的气压和温度,确保生命维持系统能够正常运行,绝对不能出现任何问题!”

我迅速地检查了各项数据,确认舱内的气压和温度都处于正常的安全范围之内。我深吸一口气,努力让自己保持冷静,但内心深处仍然充满了紧张和不安。透过舷窗,窗外的地球变得越来越清晰,蔚蓝色的海洋和洁白的云层交织在一起,构成了一幅壮丽而美丽的画卷,美得令人窒息。然而,此刻的我们却完全没有心情去欣赏这难得一见的壮丽景色,我们的心中只有一个目标 - 安全返回地球。

“进入地球大气层!”老赵的声音从控制台上传来,“所有人再次检查宇航服,生命维持系和安全带,做好迎接大气层冲击的准备!”

我双手牢牢地抓紧了安全带。狭小的舱室内,气氛变得异常紧张,仿佛空气都凝固了。每个人的脸上都写满了凝重和决绝,大家都做好了迎接一切挑战的准备。老赵的声音再次在通讯频道中响起,他�的声音依然沉着而坚定,充满了力量:“记住,我们这次行动不仅仅是为了我们自己,更是为了所有被蒙蔽的人,为了那些为了航天事业默默奉献的人!无论最终的结果如何,我们都要坚持到底!绝不放弃!”

老赵的声音逐渐被隆隆的噪音覆盖。“星尘号”的外壁与空气分子剧烈摩擦产生的高温,迅速传导到舱内,让舱内的温度急剧上升,仿佛置身于一个巨大的烤箱之中。剧烈的震动和颠簸几乎让人无法呼吸,我的耳边充斥着金属部件剧烈摩擦和挤压发出的刺耳声响,以及空气高速流动的呼啸声,仿佛有无数只猛兽在外面咆哮。透过舷窗,我看到舱外完全被炽热的等离子体火焰所包裹,整个登陆舱就像一颗拖着长长尾焰的火球,正以不可阻挡之势冲向地面,仿佛我们正穿越一片炼狱般的火海。

“登陆舱姿态稳定!各系统运行正常!”小马的声音几乎是在用尽全身力气嘶吼,他的声音中充满了紧张和兴奋,也带着一丝如释重负的感觉。

当再次听见同伴的声音,我知道我们已经熬过了最危险的阶段。剧烈的震动和颠簸逐渐减弱,舱外的火光也慢慢消失了,取而代之的是一片黑暗。登陆舱正在以亚音速冲入平流层。小马开始小心翼翼地控制登陆舱伸出一对小巧可爱的三角滑翔翼,从而为进一步为登陆舱减速。

“燃料还剩下百分之二十三!”小马紧紧地盯着控制面板上的各项数据,,“燃料充足,但我们只有一次机会,绝对不能出现任何失误!”

舱内的气氛再次变得紧绷起来,所有人都屏住了呼吸,紧张地注视着前方。随着高度的不断下降,我们距离七溪航天中心越来越近,地面上的景物也变得越来越清晰。然而,就在这时,通讯频道中突然传来一阵刺耳的电子干扰声,紧接着,一个冰冷而毫无感情的�声音从扬声器中传来:

“这里是地面指挥中心,呼叫‘天柱五号’,听到请回答!重复,这里是地面指挥中心,呼叫‘天柱五号’,听到请回答!”

陈队长迅速按下通讯按钮,沉着地回应道:“这里是‘星尘号’登陆舱,我们请求紧急降落。重复,我们请求紧急降落,情况紧急!”

通讯频道中陷入了几秒钟的沉默,气氛变得更加紧张。随后,那个冰冷的声音再次响起,语气没有任何变化,仿佛只是在宣读一条普通的指令:“‘星尘号’,允许降落,请按照指定航线降落。”

当七溪航天中心那熟悉的建筑群和巨大的磁悬浮轨道已经清晰可见,近在咫尺的时候,我们原本以为最艰难的部分已经过去,胜利就在眼前。然而,就在这时,小马突然惊呼一声:“队长!快!快查看热成像扫描仪!地面情况……地面情况非常不对劲!”通过热成像扫描仪传回的图像,我们发现地面上的情况远比我们想象的要复杂和危险得多。原本应该空旷的跑道周围,此刻却部署了大量全副武装的特种部队士兵,他们的身影在热成像图像中显得格外清晰,就像一群蓄势待发的猎豹,正严阵以待,等待着猎物的到来。

“他们……他们是来灭口的!”老赵的脸色变得异常凝重,他的声音低沉而冰冷,仿佛早已预料到这一幕的发生。他的眼神中没有一丝的慌乱和恐惧,反而透出一种视死如归的决绝和坚定。“看来他们是不打算放过我们了,大家听我命令!立刻启动宇航服的护盾系统!小马,尽最大努力将登陆舱停靠在发射场边缘的空旷地带,远离人群和建筑物!记住,我们现在要团结一致,坚持到陈队长和 A 组的兄弟们回来,与他们汇合!”

我们迅速行动起来,按照老赵的指示,启动了宇航服的护盾系统。这套原本是设计用于太空环境下进行高强度作业的宇航服,此刻成为了我们最后的防线和救命稻草。它不仅配备了能够大幅增强我们的力量和耐力的机械外骨骼,还配备了能够有效阻挡小块太空垃圾和陨石撞击的强电场能量护盾。

在发射场边缘的一片空地上,登陆舱的反推火箭扬起了巨大的灰尘,飞沙、碎石射向四面八方。当烟尘散尽,登陆舱刚刚已经稳稳停在空地中间。

舱门还没有完全打开,几名全副武装的特种部队士兵就已经迅速冲了上来,将登陆舱团团包围。他们的动作迅捷而专业,显然是经过严格训练的精锐部队。然而,他们很快就发现,在近距离的肉搏战中,他们根本不是我们这些身穿机械外骨骼宇航服的宇航员的对手。凭借机械外骨骼提供的强大力量和速度,我们的机动性远超常人。老赵一个箭步冲上前,抓住一名试图靠近的士兵的胳膊,毫不费力地就将他甩了出去,撞倒了后面的几个人。我也利用外骨骼强大的爆发力,一脚踢飞了另一名试图抓住我的士兵。

“夺车!快!抢一辆车作为掩护!”老赵低吼一声,用手指指向不远处停着的一辆步兵战车。我们迅速朝着目标冲去,试图夺取车辆作为掩护,并以此来突破特种部队的包围圈。然而,训练有素的特种部队反应速度极快,他们立刻改变了战术,放弃了近距离的搏斗,转而开始使用远程火力进行压制。步兵战车,一边后退,一边用机枪和车载火炮向我们猛烈开火,一串串曳光弹像雨点般倾泻而来,虽然无法直接穿透我们宇航服的能量护盾,但子弹和炮弹爆炸产生的巨大冲击力仍然让我们感到一阵阵的生疼,身体也摇摇晃晃,难以站稳。

“他们……他们开始使用榴弹了!护盾恐怕坚持不了太久!”小刘的声音从通讯频道中传来,她的声音中带着明显的焦急和不安。

我们被迫退回到登陆舱附近,寻找掩体进行躲避。我蜷缩在登陆舱的底部,用前臂紧紧地护住头部,耳边充斥着子弹和炮弹撞击在能量护盾上发出的刺耳声响,以及爆炸产生的巨大轰鸣声,空气中也弥漫着浓烈的硝烟和焦糊的气味,让人几乎喘不过气来。每一次冲击都让我的身体微微颤抖,仿佛随时都会被击垮。我能感觉到护盾的能量正在迅速地消耗,而我们却没有任何有效的反击手段,只能被动地挨打,等待着护盾能量耗尽的那一刻。

“老赵……队长,我们的护盾电量恐怕坚持不了太久了……”我压低声音,通过宇航服内的通讯系统,焦急地对老赵说道,“要不……要不我们还是先投降吧?或许他们会……会给我们一条活路……”

老赵沉默了几秒钟,他的声音依然保持着冷静,但其中却蕴含着一丝深深的不甘和悲凉:“投降?你真的认为我们投降了,他们就会放过我们吗?别忘了,‘飞蛾计划’的最终目的就是要让我们彻底消失在这个世界上,不留任何痕迹!我们……已经没有退路了!”

就在我们与特种部队的对峙逐渐白热化,双方都精疲力竭的时候,远处突然传来一阵震耳欲聋的引擎轰鸣声。两辆外形彪悍的运兵车从西面方向疾驰而来,车轮卷起漫天尘土,在空旷的发射场上留下了两条长长的烟尘轨迹。这两辆运兵车与包围我们的特种部队所使用的战车车型几乎完全相同,但车身都被临时喷涂上了大块醒目的鲜红色,在灰色的背景下显得格外刺眼。不仅如此,车顶还粗略地加装了几个功率巨大的扩音喇叭,喇叭中传出的声音在混乱的战场�上显得格外清晰,瞬间盖过了枪炮声:

“我们是红山自由军!航天中心的宇航员兄弟们不要害怕!我们是来营救你们的!我们来救你们了!”

这声音怎么这么像国锋,在如此混乱的情形下,我不敢确定什么。但红山自由军的出现无疑让问题更复杂了。由于消息封锁,我之前对红山自由军的了解十分有限,以为他们只是活动在偏远山区的一小撮恐怖分子,背后很可能有西丑国的支持。怎么也想不到,他们居然有实力进攻我们的航天中心。他们的出现岂不是做实了我们叛国的罪名?

特种部队显然没有预料到这一突如其来的变故,一瞬间乱了阵型。有人调转枪口,将火力转向这两辆突然出现的运兵车;有人继续像我们这边扫射。自由军也毫不示弱,运兵车车身上的射击孔中喷射出密集的火舌,与特种部队展开了激烈的交火。在交火的间隙还不忘了对着政府军喊话,扩音喇叭再次响起,声音更加洪亮,也更加清晰:

“士兵兄弟们!你们不要再为腐败的反动政府卖命了!他们为了自己的私利,不惜牺牲宇航员的生命!我们已经掌握了他们阴谋的铁证,并将其公之于众!现在,全世界都在关注这里!记者们正在赶来的路上,反动政府的末日马上就要到了!”

局势变得更加混乱。穿甲弹不断地击打在我们的能量护盾上,迸发出刺眼的火花,空气中弥漫着浓烈的硝烟和焦糊的气味,让人感到呼吸困难。我透过火花和烟雾,看到几辆运兵车在战场上互相追逐、射击,场面异常混乱而激烈,完全变成了一片混战的战场。

就在这时,玄龙岭上空中出现了一道耀眼的亮光,朝着我们的飞奔下来。亮光越来越清晰,我兴奋的大喊了一声:“是‘星火号’!”。陈队长和 A 组的队员们似乎完全不知道地面上已经变成了��一片混乱的战场,他们仍然按照原定的计划,朝着磁悬浮跑道的入口飞去。

“糟了!他们不知道地面上的情况!跑道后半段已经损毁了!他们这样降落会出大事的!”老赵的声音在通讯频道中焦急地响起,他的声音中充满了担忧和恐惧。

我们试图通过宇航服内的通讯系统联系“星火号”,告知他们地面上的情况,但是完全听不到任何来自“星火号”的回应。“星火号”在玄龙岭的山顶划入了磁悬浮轨道,当滑落到平坦的下半段是,突然失去了制动,速度在接近 200 km/h 的时候,似乎就再也停不下来了。我们只能眼睁睁地看着它一路冲了过来。

“快躲开!所有人立刻寻找掩体!快躲开!”老赵声嘶力竭地大吼一声。我刚刚趁乱,从登陆舱下面爬出来,来到了一条排水沟面前,听老赵一喊,就直接翻身倒进了水沟。

“轰——!”一声震天巨响传来,“星火号”巨大的船身擦着控制塔的边缘掠过,发出刺耳的金属摩擦声,随后直接穿透发射楼,划过草地,继续冲向降落场边缘的围墙。巨大的冲击力让整个地面都剧烈地颤抖起来,仿佛发生了地震一般,坚固的围墙瞬间坍塌,扬起漫天尘土和碎石,遮天蔽日。

围墙的倒塌引发了更大的混乱。原来,早在此前,就有一大批闻讯而来的记者聚集在了七溪航天中心的大门外,他们试图进入基地进行采访报道,但都被全副武装的士兵严密阻拦,无法进入。现在,随着围墙的倒塌,出现了一个巨大的缺口,记者们再也顾不上士兵的阻拦和围墙内枪林弹雨的危险,像潮水一般蜂拥而入。他们也完全不再理会任何禁飞令,纷纷放出了携带摄像头的无人机,通过网络直播信号,将现场这混乱而真实的画面迅速传遍全球。全世界的观众都将目光瞬间聚焦在了七溪航天中心,关注着这里发生的一切。

“快看!那……那是‘星火号’!”一名记者指着不远处那冒着浓烟和火光的坠毁的主飞船,激动地大声喊道。

还有一些所谓的记者,突然掏出红围巾,往脖子上一围,就加入了战斗。天啊,这里居然也混入了叛军。

无数架无人机在空中盘旋,从各个角度拍摄着现场的每一个细节:特种部队和自由军激烈的交火、破损的发射楼、倒塌的围墙、浓烟滚滚的“星火号”残骸、以及四处奔跑人群……这一切都被实时直播,清晰地呈现在全球观众的眼前。

在这片混乱而嘈杂的战场上,我紧紧地捂住头盔,一边艰难地寻找着掩体,一边试图理清眼前这混乱的局面。我的耳边充斥着震耳欲聋的枪声、爆炸声、以及记者们激动而慌乱的喊叫声,空气中弥漫着浓烈的硝烟和焦糊的气味,让人几乎喘不过气来。

突然,老赵的声音再次在通讯频道中响起,他的声音中带着一种难以言喻的震惊和恐惧:“快……快看控制塔的方向!你们快看控制塔那边!那里……那里发生了什么?!”顺着他手指的方向,我艰难地抬起头,透过弥漫的硝烟和尘土,看到了一个让所有人都目瞪口呆、震惊无比的景象……

昨天的梦就记得这么多了,后来的情节就记不清楚了......